1996年 秋 歌手入門

はじめてのヨーロッパ旅行から戻ってきた時、私は、代々木の駅前に「ギター教室」の看板をみつけて入門を決めた。お茶の水の楽器屋さんで、1万5000円のガットギターを買い、門をたたくと、感じのいい白髪まじりのおじいさんが、先生だった。

「ご存じないと思いますが、私はもう歌手なんです。だからすぐ使えるようにおねがいします」と私が言うと、先生は面白そうに私の顔を見て、「カルカッシ」(クラシックギターの教則本)を「ここらあたりから始めましょうか」と25ページあたり開いた。

「ドレミファ」すら知らないまるっきりの初心者なのに、まったく図々しい。案の定、レッスン2回目で、もう挫折。宿題がどうしても弾けるようにならなくて、止めてしまった。パリのカルチェラタンあたり、地下室のシャンソニエは、ギターの弾き語りが主流で、それぞれのオリジナルを語る若い歌手たちが活躍していた。「パリの空の下」とか「枯葉」みたいな日本でのポップなものじゃなく、新しいタイプのシャンソンが生まれていたのだ。

それがバルバラやフランソワーズ・アルデイー、それにシルビィー・バルタンやジョニー・ホリディが登場して来た時代であり、アダモやアズナプールやエンリコ・マシアスが世界的なポップヒットを出していたフランスの黄金期。映画の方も、アラン・ドロンがいてゴダールがいて、メジャーもマイナーも、すごい時代。

私が、たまたまシャンソンを選んだのは、そんな流れの中だった。でも60年代の後半になると、ほとんどのポップと映画の主流がアメリカ産に変わってしまった。だがこのちょっとした時代の違いで日本の音楽ファンはヨーロッパ派とアメリカ派に別れるのじゃないかしら。ともあれ、私が見たパリは素晴らしい熱気に包まれていて、私はギターを弾きながら歌うことに憧れた。

でも現実は、私のイメージなどとは別に、どんどん進んでいた。社長という人が私の父の親友だった関係で、日本グラモフォンレコードに入社した時、その社長さんが「いやあ、ちょっとやって見て駄目だったら、ディレクターでもやってくださいよ」とそんな調子で、誰も、東大の女の子が、本気で歌手をやるとは思っていなかった。

会社の中では、まあはじめは当時の売れ線の西田佐知子のヒット曲の作詞作曲をしているコンビでデビュー曲を作ろうという案があって、その作曲家をお訪ねすることになった。

私は、まだパリの熱気にはまっていて、バルバラとかアルディーのアルバムを抱えて、先生宅を訪ね、私の歌いたい世界を夢中になって、語った。先生、多分驚かれたでしょうね。歌謡曲路線の大家にむかってシャンソンを説いたわけだから。

結局、その流れの作品を4曲ほど、レコーディングしたけれど、まだ、デビューの日は見えてこなかった。一方には、自作自演を主張するディレクターがいて、その人は、私に「書かなきゃ駄目、自分で」とねばっこい。まだまだシンガーソングライターなどという言い方のなかったころであり、詞も曲も書いたことがなかった。

入社から半年が過ぎて、レコーディングを試みた曲は10曲になった。ついに誰が決めたかはしらないけれど、デビュー曲が決まった。

「誰も誰も知らない」なかにし礼作詞、中島安敏作曲、ムード歌謡路線。一方、自作曲の方向や、新しい線をねらいたがっていたディレクターが推したのが「赤い風船」だった。

結局は、第1作は失敗に終り、2枚目の「赤い風船」が新人賞を受賞するという快挙となった。

これも、誰も予想しなかったダークホース。世は歌謡曲全盛時代。青江美奈さんと緑川アコさんの対決と誰もが思っていた。片や、男性の方は森進一さんの独走体制、ところが結局は男性が自作自演の荒木一朗で女性が私。

この新人賞には、世の中が驚いたに違いない。目の前で私に「俺は認めないよ。売れている演歌こそ受賞するべきだ」と言う人も、評論家もいた。

時代の断層のど真ん中にいるという変わっ目の私の役割は、それからもずっとあり続けたような気がする。

新しい路線を薦めたディレクターが、その後をひっぱっていくことになり、当然、私は、曲づくりを迫られた。

そこへ、偶然なのか運よくなのか、演芸番組の週1回のレギュラーの話が決まり、その番組で、週に1曲の歌をつくることになった。途方に暮ながらも仕方なく、やっとのことで歌を作詞作曲した。

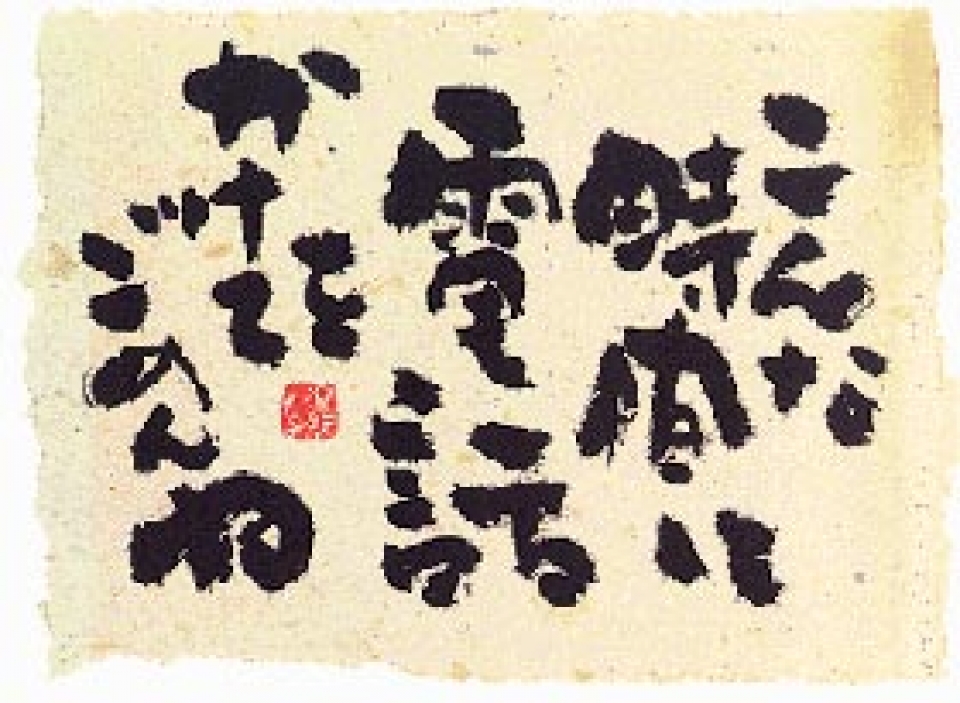

1回目のテーマは「玉」、2回目が「酒」、3回目はなんと「電気」。「冗談じゃない」と怒りながらも、この義務を果たすしかない。「電気」というテーマに、当てて作ったのが「真夜中の電話」だった。

「赤い風船」から「ギターをひこう」とシングルを出して、これも仕方なく弾けもしないギターを待って歌うスタイルを演出し、その後には、ついに、この自作曲「真夜中の電話」を4枚目のシングルとして発売することになった。

自分の路線はなかなか自分で決められるものじゃなく、偶然の重なりの流れの中を、泳ぎ渡っているうちに、溺れたりしながら、先にむかうことになる。

今から思えば、演歌路線を大切にしなくてもよかったと思う。それとも、人は結局、自分の本来持っている可能性しか発揮できないものなのか。とすれば、その新しい流れの方に私を無理やりひっぱってくれた人たちに、深く深く感謝しなければ。

「ご存じないと思いますが、私はもう歌手なんです。だからすぐ使えるようにおねがいします」と私が言うと、先生は面白そうに私の顔を見て、「カルカッシ」(クラシックギターの教則本)を「ここらあたりから始めましょうか」と25ページあたり開いた。

「ドレミファ」すら知らないまるっきりの初心者なのに、まったく図々しい。案の定、レッスン2回目で、もう挫折。宿題がどうしても弾けるようにならなくて、止めてしまった。パリのカルチェラタンあたり、地下室のシャンソニエは、ギターの弾き語りが主流で、それぞれのオリジナルを語る若い歌手たちが活躍していた。「パリの空の下」とか「枯葉」みたいな日本でのポップなものじゃなく、新しいタイプのシャンソンが生まれていたのだ。

それがバルバラやフランソワーズ・アルデイー、それにシルビィー・バルタンやジョニー・ホリディが登場して来た時代であり、アダモやアズナプールやエンリコ・マシアスが世界的なポップヒットを出していたフランスの黄金期。映画の方も、アラン・ドロンがいてゴダールがいて、メジャーもマイナーも、すごい時代。

私が、たまたまシャンソンを選んだのは、そんな流れの中だった。でも60年代の後半になると、ほとんどのポップと映画の主流がアメリカ産に変わってしまった。だがこのちょっとした時代の違いで日本の音楽ファンはヨーロッパ派とアメリカ派に別れるのじゃないかしら。ともあれ、私が見たパリは素晴らしい熱気に包まれていて、私はギターを弾きながら歌うことに憧れた。

でも現実は、私のイメージなどとは別に、どんどん進んでいた。社長という人が私の父の親友だった関係で、日本グラモフォンレコードに入社した時、その社長さんが「いやあ、ちょっとやって見て駄目だったら、ディレクターでもやってくださいよ」とそんな調子で、誰も、東大の女の子が、本気で歌手をやるとは思っていなかった。

会社の中では、まあはじめは当時の売れ線の西田佐知子のヒット曲の作詞作曲をしているコンビでデビュー曲を作ろうという案があって、その作曲家をお訪ねすることになった。

私は、まだパリの熱気にはまっていて、バルバラとかアルディーのアルバムを抱えて、先生宅を訪ね、私の歌いたい世界を夢中になって、語った。先生、多分驚かれたでしょうね。歌謡曲路線の大家にむかってシャンソンを説いたわけだから。

結局、その流れの作品を4曲ほど、レコーディングしたけれど、まだ、デビューの日は見えてこなかった。一方には、自作自演を主張するディレクターがいて、その人は、私に「書かなきゃ駄目、自分で」とねばっこい。まだまだシンガーソングライターなどという言い方のなかったころであり、詞も曲も書いたことがなかった。

入社から半年が過ぎて、レコーディングを試みた曲は10曲になった。ついに誰が決めたかはしらないけれど、デビュー曲が決まった。

「誰も誰も知らない」なかにし礼作詞、中島安敏作曲、ムード歌謡路線。一方、自作曲の方向や、新しい線をねらいたがっていたディレクターが推したのが「赤い風船」だった。

結局は、第1作は失敗に終り、2枚目の「赤い風船」が新人賞を受賞するという快挙となった。

これも、誰も予想しなかったダークホース。世は歌謡曲全盛時代。青江美奈さんと緑川アコさんの対決と誰もが思っていた。片や、男性の方は森進一さんの独走体制、ところが結局は男性が自作自演の荒木一朗で女性が私。

この新人賞には、世の中が驚いたに違いない。目の前で私に「俺は認めないよ。売れている演歌こそ受賞するべきだ」と言う人も、評論家もいた。

時代の断層のど真ん中にいるという変わっ目の私の役割は、それからもずっとあり続けたような気がする。

新しい路線を薦めたディレクターが、その後をひっぱっていくことになり、当然、私は、曲づくりを迫られた。

そこへ、偶然なのか運よくなのか、演芸番組の週1回のレギュラーの話が決まり、その番組で、週に1曲の歌をつくることになった。途方に暮ながらも仕方なく、やっとのことで歌を作詞作曲した。

1回目のテーマは「玉」、2回目が「酒」、3回目はなんと「電気」。「冗談じゃない」と怒りながらも、この義務を果たすしかない。「電気」というテーマに、当てて作ったのが「真夜中の電話」だった。

「赤い風船」から「ギターをひこう」とシングルを出して、これも仕方なく弾けもしないギターを待って歌うスタイルを演出し、その後には、ついに、この自作曲「真夜中の電話」を4枚目のシングルとして発売することになった。

自分の路線はなかなか自分で決められるものじゃなく、偶然の重なりの流れの中を、泳ぎ渡っているうちに、溺れたりしながら、先にむかうことになる。

今から思えば、演歌路線を大切にしなくてもよかったと思う。それとも、人は結局、自分の本来持っている可能性しか発揮できないものなのか。とすれば、その新しい流れの方に私を無理やりひっぱってくれた人たちに、深く深く感謝しなければ。