2001年 春・夏 瓶につめた砂

渋谷公会堂のコンサートから十日経った1972年4月21日、藤本がいよいよ収監される日が迫った。

八王子の無相庵陶房で、何ヶ月もかかってひと窯分作りためた焼き物を窯に入れた日に偶然東京に地震が来て、いくつもの傑作が無に帰したことで陶芸家への情熱がすっかりくじけた彼だったけれど、娑婆を離れるあいさつにと、手作りの皿を焼き、お世話になった人との別れの日々が続いていた。

68年の6月の神田カルチェラタンのデモや10月21日の防衛庁への突入行動の指導者として3年8ヶ月の実景判決。

学生運動がヘルメットとゲバ棒というスタイルでまだ大衆的な人気を得ていたころの活動とはいえ、裁判所の結審は厳しいものだった。

69年以降、学生運動を離れ、「自然と人間」という角度からの模索をつづけてもいた藤本にとって、自由を奪われるとはいえ、監獄生活は大切な勉強の場になるはず。すっきりと覚悟の決まった彼は、いたって飄々と見えた。

長い別離がいったいどういうことになるのか、どうしても分からない私は、鬱々と悩んだあげく、ついにある日、「やっぱり結婚しておいた方がいいんじゃない?」と提案してみた。

彼は自嘲ぎみに笑って「いや、それは出来ないよ。三年もいない俺がどんな面下げてあんたのお父さんに結婚をお願いできるんや。もし三年後にあんたが待っていてくれたら、その時結婚しよう。」

確かにわかる、反論の余地は無かった。私の立場からも今この時期に結婚なんて誰も賛成してくれないのは目に見えていた。

でも、これはやっぱりふられたんだ、という気持ちが心をよぎる。

彼は一切合切、過去を捨てて行くんだ、私とのことも切り捨てて。

思えば彼の旧友たちのほとんどすべてが悲惨なと言ってもいい運命にさらされた72年春、海を越えて異国へ旅立った人、故郷へ帰った人、過激な暴力集団と化して山に入った者たち、互いに何の交流もないとはいえ、彼が心のうちに抱え込んだ悲痛は大きかったはず、女の未来図などという風景が入り込むすき間はありそうになかった。

ほんとうの気持ちなんて聞くだけ野暮というもの。

男は表に見せた顔で判断するしかないと、思い知らされて来た私だ。

対話は一瞬にして終わり、論争はなかった。これまでも何度か「結婚」という言葉が出たことがあった。その度にどうしても私たちに似つかわしくない非現実的なことに思え、いつも一瞬で消えてしまう、その繰り返しだった。

三年もの別れの前だというのに、特別の思い出もつくれず、未来を語ることも出来ず、宙に浮いたような日々が過ぎて、ついにその二十一日が来てしまった。

その日はちょうど秋田でのコンサートだったけれど、どうしてもお昼のお別れパーティに出席したいということで、私だけメンバーとは別に午後の飛行機でいくことになった。

日比谷公園のパーラーで友人たちが集まり、ビールでにぎやかに乾杯。大勢の人の中ではいつだってそうだったように、私の方には一切の関心を見せない彼の姿を、勝手に自分の心の中で見送り、私は一人そこから飛行場にむかった。その日の風景は何もかもが晴れ上がった春の美しさで、淋しさの行き場がない。着いた秋田でいたたまれず私は海に向かった。

日本海の蒼々とした豪快な波、長い長い浜辺に人の姿はなく、私はころがっていた小さな瓶にふっと砂を入れてみた。今日という日のしるしを何か残したかったのだ。

三年の別れを受け入れてしまったことが、いったい私にどういう運命を運んでくるのか見当もつかない。

4月21日という日付が生涯の中で決定的な日になってしまうかもしれないとそんな想いがあった。

「三年間ずっと待ちます。」なんていう時代がかった決意などはなかった。過去を捨てていく男のせっかくの心を受け止めようと思うだけで精一杯。

たくさんの別れがあった1972年春、「春なのにお別れですか」という歌がぴったりだ。まだ28歳の体には否応なしに春がうずき、放り出された自由の中で私は孤立無援の小舟だった。

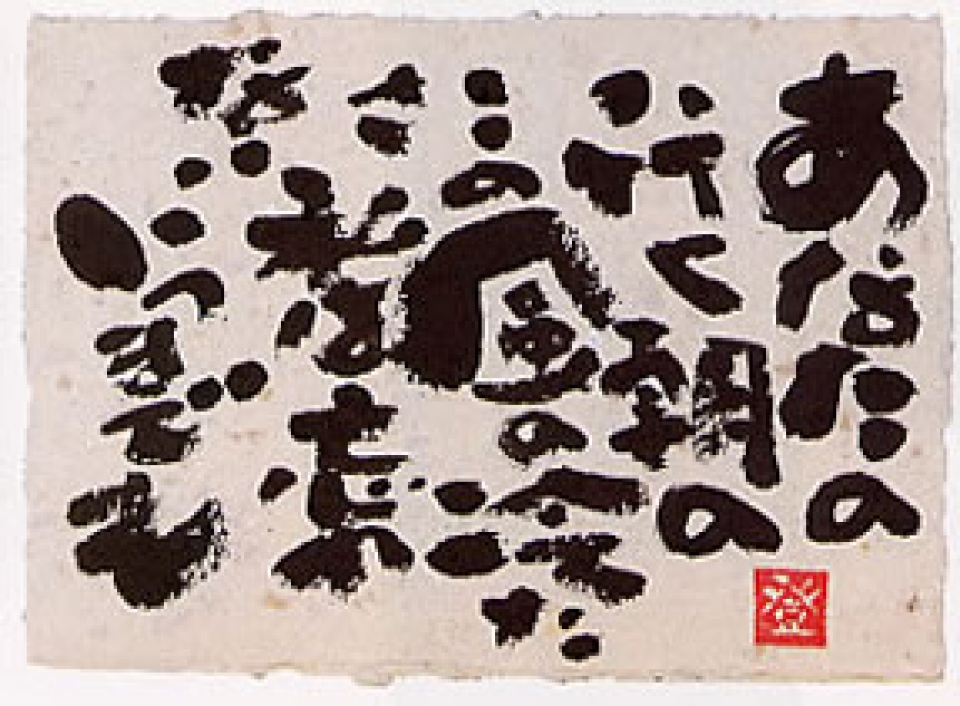

ずっと後になって作詞作曲したのだけれど、「あなたの行く朝」はこの時の別れの心の中の風景だ。

私たちは何かを手に入れるために生きているわけではない。船は何処かにたどり着くために旅をしているのではない。ただ過ぎゆく時を、二度とない瞬間を忘れないこと、それだけが生きていて出来ることのすべてだと思う。

人の心は移ろい変わるはず、だからこそここに今生きている瞬間を永遠のものにしたい。

行きずりの男と女のように出逢い、そのように別れる。それが一番深い出逢い方だなのだと、思いたかった。

別れは最も甘美な愛のかたちだと・・・。

八王子の無相庵陶房で、何ヶ月もかかってひと窯分作りためた焼き物を窯に入れた日に偶然東京に地震が来て、いくつもの傑作が無に帰したことで陶芸家への情熱がすっかりくじけた彼だったけれど、娑婆を離れるあいさつにと、手作りの皿を焼き、お世話になった人との別れの日々が続いていた。

68年の6月の神田カルチェラタンのデモや10月21日の防衛庁への突入行動の指導者として3年8ヶ月の実景判決。

学生運動がヘルメットとゲバ棒というスタイルでまだ大衆的な人気を得ていたころの活動とはいえ、裁判所の結審は厳しいものだった。

69年以降、学生運動を離れ、「自然と人間」という角度からの模索をつづけてもいた藤本にとって、自由を奪われるとはいえ、監獄生活は大切な勉強の場になるはず。すっきりと覚悟の決まった彼は、いたって飄々と見えた。

長い別離がいったいどういうことになるのか、どうしても分からない私は、鬱々と悩んだあげく、ついにある日、「やっぱり結婚しておいた方がいいんじゃない?」と提案してみた。

彼は自嘲ぎみに笑って「いや、それは出来ないよ。三年もいない俺がどんな面下げてあんたのお父さんに結婚をお願いできるんや。もし三年後にあんたが待っていてくれたら、その時結婚しよう。」

確かにわかる、反論の余地は無かった。私の立場からも今この時期に結婚なんて誰も賛成してくれないのは目に見えていた。

でも、これはやっぱりふられたんだ、という気持ちが心をよぎる。

彼は一切合切、過去を捨てて行くんだ、私とのことも切り捨てて。

思えば彼の旧友たちのほとんどすべてが悲惨なと言ってもいい運命にさらされた72年春、海を越えて異国へ旅立った人、故郷へ帰った人、過激な暴力集団と化して山に入った者たち、互いに何の交流もないとはいえ、彼が心のうちに抱え込んだ悲痛は大きかったはず、女の未来図などという風景が入り込むすき間はありそうになかった。

ほんとうの気持ちなんて聞くだけ野暮というもの。

男は表に見せた顔で判断するしかないと、思い知らされて来た私だ。

対話は一瞬にして終わり、論争はなかった。これまでも何度か「結婚」という言葉が出たことがあった。その度にどうしても私たちに似つかわしくない非現実的なことに思え、いつも一瞬で消えてしまう、その繰り返しだった。

三年もの別れの前だというのに、特別の思い出もつくれず、未来を語ることも出来ず、宙に浮いたような日々が過ぎて、ついにその二十一日が来てしまった。

その日はちょうど秋田でのコンサートだったけれど、どうしてもお昼のお別れパーティに出席したいということで、私だけメンバーとは別に午後の飛行機でいくことになった。

日比谷公園のパーラーで友人たちが集まり、ビールでにぎやかに乾杯。大勢の人の中ではいつだってそうだったように、私の方には一切の関心を見せない彼の姿を、勝手に自分の心の中で見送り、私は一人そこから飛行場にむかった。その日の風景は何もかもが晴れ上がった春の美しさで、淋しさの行き場がない。着いた秋田でいたたまれず私は海に向かった。

日本海の蒼々とした豪快な波、長い長い浜辺に人の姿はなく、私はころがっていた小さな瓶にふっと砂を入れてみた。今日という日のしるしを何か残したかったのだ。

三年の別れを受け入れてしまったことが、いったい私にどういう運命を運んでくるのか見当もつかない。

4月21日という日付が生涯の中で決定的な日になってしまうかもしれないとそんな想いがあった。

「三年間ずっと待ちます。」なんていう時代がかった決意などはなかった。過去を捨てていく男のせっかくの心を受け止めようと思うだけで精一杯。

たくさんの別れがあった1972年春、「春なのにお別れですか」という歌がぴったりだ。まだ28歳の体には否応なしに春がうずき、放り出された自由の中で私は孤立無援の小舟だった。

ずっと後になって作詞作曲したのだけれど、「あなたの行く朝」はこの時の別れの心の中の風景だ。

私たちは何かを手に入れるために生きているわけではない。船は何処かにたどり着くために旅をしているのではない。ただ過ぎゆく時を、二度とない瞬間を忘れないこと、それだけが生きていて出来ることのすべてだと思う。

人の心は移ろい変わるはず、だからこそここに今生きている瞬間を永遠のものにしたい。

行きずりの男と女のように出逢い、そのように別れる。それが一番深い出逢い方だなのだと、思いたかった。

別れは最も甘美な愛のかたちだと・・・。