2002年 春・夏 真夏の夜のコンサート

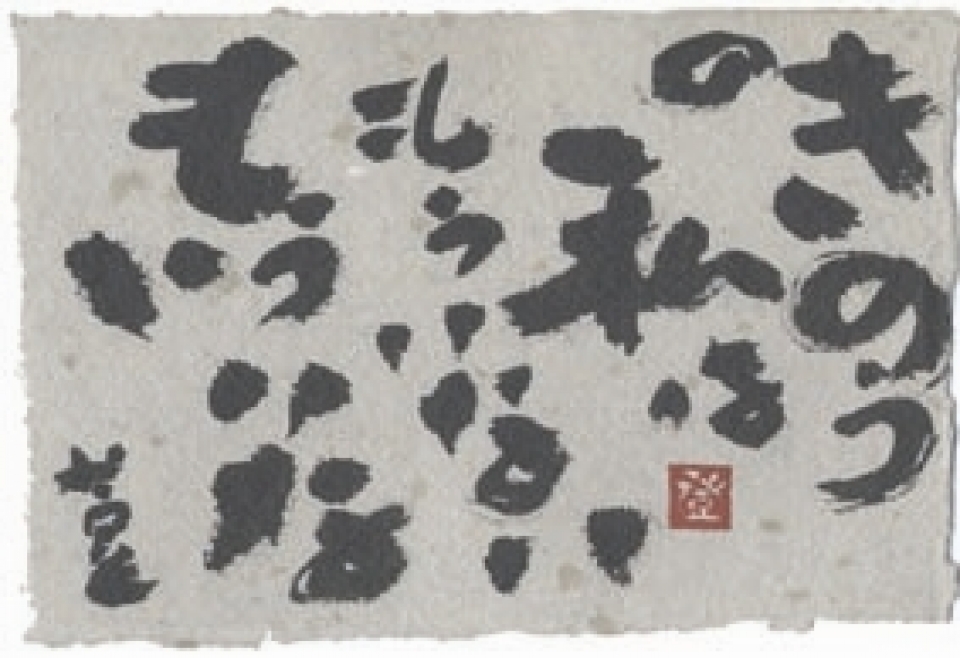

「色即是空」で幕を開けた「真夏の夜のコンサート」。一九七二年七月二十五日、日比谷野外音楽堂を約八千人の聴衆が埋め尽くした。思い切り晴れた日、もちろん全席自由のこの日、一体何人ぐらいの人が来るのか、私たちには全く予測がつかなかった。炎天下、野音をとりまく人々の渦が異様な数に膨れ上がる中、私はステージで準備に駆け回っていた。 私の体ではもう新しい何かが幕を開けていて、その「何か」を今夜、思い切り発したい。コンサートはもちろん、歌手としての私もこれが最後かもしれないと思っていた。なのに、この夜にむかう私は申し分なくはじまりの気分だった。 この日のために書いた新曲が三つ。「けだるいワルツ」「陽気なブルース」そしてもうひとつ「 | 」。これはコード進行とリズムを決めただけの完全フリーの曲だった。コンサートの中盤、一瞬暗転になった沈黙の後、思いっきりの不協和音からはじまるこの曲、ミュージシャンの自由きわまりないソロは意味不明、国籍不明、気分はワイルドな高揚。怒り、悲しみ、喜び、叫び、すべての感情をこめるという得体の知れないものだった。 我が家にあるありったけの楽器、笛や太鼓や弦楽器を並べ、中近東のみやげの民族色の布も広げ、さながら大道芸人の舞台。 その訳の分からない世界を私ひとりで準備するのだからもう汗だくだく。そのかわり化粧も衣装も普段のまま。衣がえもせずにこの歴史的な本番をやってしまうなんて、今思うと大胆不敵。この日の全てが私の中では未知なるものだった。聴衆が集まり過ぎたため、開演は大幅に遅れベンチからステージの間は座り込んだ人でぎっしり。三百人の劇場に六百人がすし詰めだった七一年の日劇ミュージックホールをそのまま日比谷へ持ってきたって感じだった。考えてみると、その後、結婚、出産を経た後も歌手活動の中心となった「ほろ酔い」と「野音」という二本の柱は、この七一年の日劇と七二年の日比谷からはじまったと言える。 二度はないと思ったこの二つの「羽目はずし」が、本当に私を前に押してくれたんだなあと今つくづく思う。アマチュアシャンソンコンクールでの優勝というきっかけで、何もかも未経験のまま歌手になり、スタイルも何も定まらないまま、時代のうねりの中を泳ぎ渡った七年の歳月。歌っても確かな手応えが見えず、歌手の孤独をいやというほど感じ、歌がヒットしたといっても、レコードを買ってくれる聴衆の想いが伝わってくるわけでもない。途方に暮れるような不確かさの中にいた私の目の前に、一気に私の歌を聞いてくれた人々の顔が見えたコンサート、それがこの日劇と野音だったのだ。最後だというこの夜、こんなにもたくさんの人が来てくれ、ありありと想いを伝えてくれたことは私にはほんとに有り難いことだった。プロデュースを引き受けて下さった中村とうようさんも、いつもの気むずかしさをかなぐり捨ててうれしそうに走りまわっていた。デビューからの何人かの担当マネージャー全員が顔をそろえて見守ってくれている。そしてお腹の中には五ヶ月の赤ん坊がいるのだ。私はふんわりとしたうれしさでいっぱいだった。さて、幕開きは今はもう亡くなったパーカッショニストの瀬上養之助さんのコンガのソロ。カラッとした音が気持ちよく夜空を響き、もうこれで今夜は行けた、と思える気持ちのよいスタートだった。聴衆が興奮していると、私自身はより客観的になれるという不思議な力関係があって、この夜の私はすごく落ち着いていたような気がする。その証拠に幕開きの音から、うす闇の中に広がった聴衆の表情、一曲一曲のはじまりや終わりといったディテールを、不思議なほど覚えている。後半「美しき五月のパリ」を歌った時だ。もう暗かったと思うのに、突然「オールジョリモワドゥメアパリ」のコーラスが客席からわき起こった、その時のみんなの表情が目の中に残っている。「ゲバラ・アーミオ」というサンバの曲も大合唱になった。「知床旅情」ももちろんだ。「花祭り」とか「カルナバリート」といったフォルクローレもこの時がはじめてだった。 何もかもがコンサート以上、すべての瞬間が二度とない出来事だった。 コンサートは終わってしまうとどうしようもなく淋しいものだ。でもこの時は何故かすべてが蒸発して空に消えたようなきれいさっぱりした気分だった。 歌手活動のすべてを終え、一気に休みになった私のそのひと夏は、後にも先にも最高の夏休みだったと思う。まずは伊豆の宇佐美の家に引きこもり、二冊の本を書きあげることからはじまった。中近東を歩いた旅日記「ろばと砂漠と死者たちの国」と、もうひとつはエッセイ集「壊された大地の上に」。二十歳の頃の日記やノートの断片も含むこの本は、私の心の核になっている原風景のほとんどが込められたものと言える。少しずつ大きくなるお腹をかかえてあちこち遊びの旅もした。八王子無相庵の寒河江善秋さんと一緒に山形、天童を訪れた時のことは忘れない。もうその頃、夫の藤本は栃木県那須野の黒羽刑務所の方に移されており、山形に行く途中、寒河江さんと一緒に面会に行った。体がすっかり仕事から解放されているのに、彼とはもうこんな風にしか逢えないのが無性に淋しかった。十五分という面会時間があっという間に終わってしまう。何も大事なことを言えないまま、「じゃあな」と別れる時のやるせなさは表現のしようがないものだった。それでもそれは、不幸せというものではないから、後心地はむしろうれしいものだったかもしれない。山形や天童では、最高の梨やぶどうを山ほど出されてむさぼり食べ、すいかは畑にくりだし、地面に座り込んで食べた。胃袋がお腹に圧迫されるせいか、すぐ首のところまで満腹になるのには参ったけれど、あのころの田舎の人たちの底抜けの元気は素晴らしかった。真夏でも冷房などはほとんどなく、みんなが汗の噴き出すままでいたからか、日陰で休んだ時、うちわであおいだ時の夏のにおい、本当に夏休みらしい夏だった。八月十五日、伊豆下田の祭も得難い思い出だ。大太鼓の音にお腹の中の赤ん坊がこれまでになく動き出した時は思わず一緒に踊った。出産という未知なる大仕事までの空白。歌手だった七年からの卒業。大きな時間のすき間だからこそ、まっすぐに私の体に降りて来た、忘れ得ぬ夏。ジョルジュ・ムスタキの「傷心」の一説がその想いと重なった。「きのうの私はもういない、もういない」 この歌のドーナツ盤は出産後、初のリリースとなった。