2002年 秋 はじめての出産

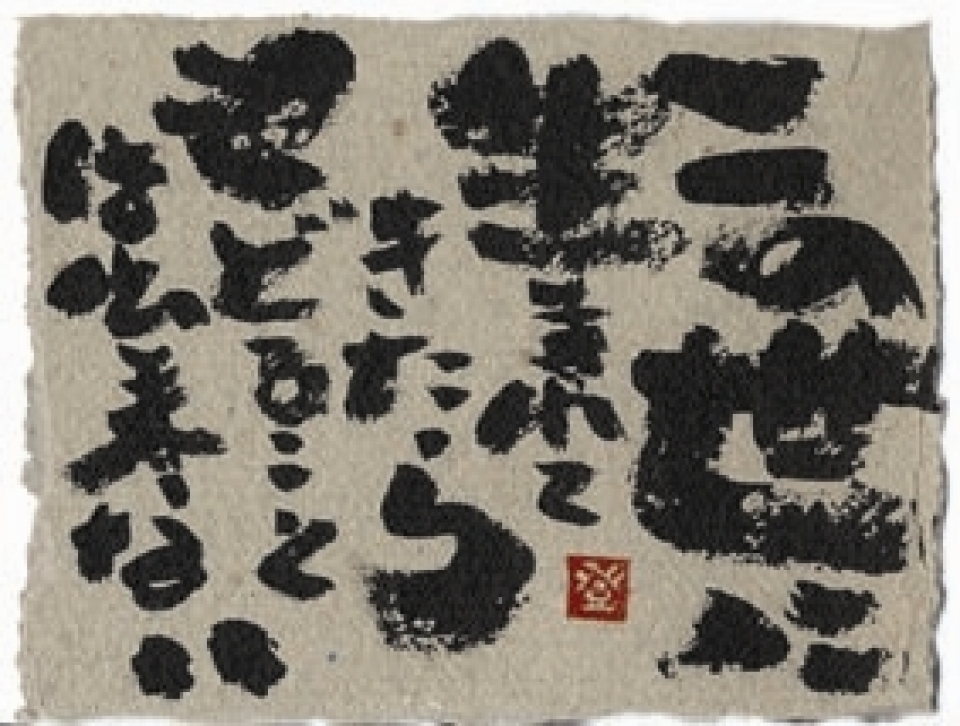

思いっきり心を開き、解放されたひと夏が終わり、素晴らしい秋のはじまりだった。お腹もだいぶ大きくなった私にとって、出産予定の十二月まではまだまだ素晴らしい休暇が続く。藤本が下獄前、逗留していた八王子の無相庵に、今度は私が泊まり込むことになった。寒河江善秋さんをとりまく雑居家族の一員に私も加えてもらい、毎日が陶芸三昧の暮らし。何とも至福の選択だ。下獄前の数ヶ月、同じように土に熱中した藤本は、ひと窯分の作品を仕上げ、みんなをあっと言わせる腕前を発揮していたが、その作品がガス釜の中で溶けている、ちょうどその時間にかなりの地震が東京を襲ったのだった。何と言うことだろう。それですべての作品は窯の中で無惨に崩れ去り、幻に終わった。こういうことを多分運命というのだろう。もしこれがうまくいっていたりしたら、彼のその後の人生はまるで違っていたかもしれない。悔しさのあまり、それから後、ほとんど一度も土に触れることもなく、陶芸の「と」の字も口にせず、エコロジストとしての山坂を越えていったのだから。「きっと神さまの意志だったのよ」と私は言うんだけれど、その私があっさり陶芸三昧にはまり、一喜一憂しているというのは、相当悔しかったらしい。私がつい手紙の中に焼き物の話を書こうものなら「魯山人二世どの」などと冷やかしてくる。 心ゆくまで土と戯れ、十人以上もの食卓を囲む。ただただ無心になって土と向き合う楽しさも有り難かったけれど、このわけの分からない擬似家族のにぎわいもまた何とも言えない魅力だった。当時の寒河江さんは、まだ五十代半ばだというのに、大した風格で、彼自身が遊びの才人、墨絵の達人でもあり、独特の手びねり茶碗や、湯呑みをあぐらをかいた膝の中でホイホイとつくってしまうような人だった。彼のモットーは何としても遊び。決して陶芸家になったりしないことだった。人生はいつでも片手を遊ばせておくこと。仕事も両手両足全部の力をかけてやっちゃ駄目。何か新しい、面白いことがあったら、すぐ片方の手でつかめるように、半分開けておくことが大事だと。学生運動挫折組の藤本、そして、歌手業をすっぱり捨てて、不確かな未来に身を預けている私をそれとなく肯定し、気にかけてくれていたのだと思う。土いじりも決してうまくはないけれど、私を「他の誰にもつくれない形だね」なんて笑いながら、うまく引っ張ってくれた。 三ヶ月の間、とにかく他に何もしないで専念したのだから、結構それなりの作品がたまり、十一月「壊された大地の上に」という本の出版記念の時には、会場に展示したり、花を飾ったりとたっぷり遊ばせてもらった。 これだけ陶芸に専念する時間は出産と同時に全くなくなってしまったのだから、本当に貴重な三ヶ月だったと言える。十一月も終わりに近づき、臨月をむかえた私は、近所の人たちや食卓に現れた謎の家族たちに集まってもらい、十円のコンサートを陶房で開き、感謝を込めたお別れ会をした。歌手業はもう止めたはずなんだけど、やっぱり歌わないと面白くない。この時はもう立派に「歌も遊び」と心得ていたのかもしれない。いつの間にか寒河江イズムがしっかりと身についてしまったのだろう。東京の家に帰り、それからはせっせと部屋の片づけをした。家具の置き場所を変え、赤ん坊をむかえる空間づくりをし、日当たりのいい部屋の隅に、小さな手まわしろくろを置き、土いじりが出来るようにもした。やっと整理がついた十二月六日、どっかりあぐらをかいて湯呑みをつくっていると、そこへまだ小さな姪たちが遊びに来た。突如、ちびっ子陶芸教室となり、私は立ったり座ったり、手ほどきに大わらわ。その夜はさすがにぐったり疲れ、翌日にはちょうど病院検診の予定も入っているし、というのでその病院のすぐ近くにある姉の家に泊まることになった。翌朝六時半頃、いつになく早々と目覚めた私は体にこれまで経験したことのない痛みが走るのに気づいた。姉の家族みんなが寝静まっているので、しばらくじっとしていたけれど、確実に同じ痛みが何度か来た。予定より二十日近くも早い。でもこれは間違いなく出産の兆し、姉にそっと告げ、にぎやかな姪たちが幼稚園に出かけるのを待って、病院に向かった。急いで入院したけれど、なかなか陣痛は進まず、何度も病室をのぞく先生が 「そんなうれしそうな顔してるようじゃまだまだだね。」と笑っている。少し促進剤でも、ということになり、やっと四時前、いよいよただならぬ痛みに突入した。分娩室に移ったころには、もう大声をあげずにはいられない痛さ。助産婦さんの腕にしがみつき、「出したいだけ声を出しなさい」と言われたものだから、もうブレーキがきかない。そしていよいよというとき、とんでもないことに「ウンコが出そう」になった。こんな時に出ちゃったらどうするんだろうとすっかり狼狽し、「どうしよう」と助産婦さんい打ち明けた。 「何でもいいから出しちゃいなさい」と言われ、それでもあまりの痛みに動転していたから、「もう我慢できないわ」と、麻酔の注射をお願いしてしまった。 後から考えると出そうなものは実は赤ちゃんだったのだ。前もって誰かが教えておいてくれたら、あんな恥ずかしいこと口にしなかったのにと、悔しい気がする。それに、あの出産直前の麻酔のせいか、陣痛促進剤のせいか、出産後の出血が止まらず、危うく出血多量になるところだった。ふっと気が付いた時、そばについていてくれた母が青ざめていた。 「何分間にバケツ何杯、とかって言ってるのよ。いざとなったら子宮を取り出して血を止めますから、命は大丈夫です、なんて言われちゃった。」 古今東西、当たり前のように誰もがやってのけてきたことだけれど、やはり出産というものは大した重大事だ。決して甘いものではない。けれど、生まれてはじめて娘を抱いたときの感慨というものは、どう表現してよいかわからない。不思議な何にも置きかえられないものだった。夫に電報を打ち、数日後「美しいアジアの子、美亜子と名付けよ」との手紙が来た。その一行を何度も見つめていたら、夜病院のベッドで、不意に涙が止まらなくなった。体の中から泉が湧き出すほどに、体の中にため込んでいた様々な想い、不安や、うれしさ、叫びたいような心のオリのすべてが止めどなく流れ出していくようだった。