2003年 春・夏 ふたたび歌へ

一九七三年三月、久しぶりに新宿で浅川マキのライブを聴く。

出産後、はじめての外出。母に美亜子をあずけ、友だちと新宿の街を歩く。それだけでも体に羽がはえたようにうれしい私だったけれど、その夜は音楽がことのほか体にズンズンと響いた。久しぶりに体に受け止めたベースやドラムのリズムは、もうどうしようもないほど心地よく、走り出したくなるようなトキメキを止めることが出来なかった。

ライブの後、はやく家に帰らなくちゃいけないはずなのに、そのまま新宿の街を歩き、なじみの店のドアを開ける。

しばらく嗅がなかった酒場のにおいにも、体は敏感に反応した。

「なつかしい!」

たまらない気持ちのまま、一杯、二杯とウィスキーを飲み、すっかり以前のペースにもどってしまった。そして、なんと七月二十五日、去年最後のコンサートをした同じ日に、歌いはじめる復活のコンサートをすることを思い立つ。

そうと決まればすぐに動き出さなければならない。

今考えても無謀とも言える計画だ。思い立ってから本番まで四ヶ月しかないなんて。しかも、私は結婚という大きな川を越え、出産という大事業を果たした直後なのだ。仕事の体勢から完全に離れていた私は、コンサートのマネージメントスタッフも、ミュージシャンも、すべて新しく組み立てなければならなかった。

早速レコーディングディレクターと相談し、バックミュージシャンを探すことになる。久しぶりのスタジオでその相談をしていた時、ふいに風のように現れた少年。何か間違って入って来たらしく、ディレクターの顔を見ると、「あれ? 違ったかな、じゃあ」とそれだけ言って、出ていってしまった。すると、ディレクターが膝を叩いて言った。「あ、彼がいいかもしれない。ギターとピアノが弾けるよ。ロックバンド新しくつくったらしいけど、今なら動けるかも。」と言うのだ。

私もその風の又三郎みたいな風貌とあっさりとした立ち去り方が気に入って、何か素晴らしそうな予感がしたのだ。じゃあ一度逢ってみよう、ということになり、自宅へ来てもらうことになった。

彼にむかって、私はいくつかの新しい歌の楽譜を示し、ギターで歌って聞かせた。

川を越えたのだから、昔のレパートリーだけでコンサートは出来ない。新しく生まれた私を歌わなきゃ、というので、オリジナルもいくつか作っていたのだ。

年齢もかなり違うロックミュージシャンの彼がどんな反応をするのか、ちょっぴり不安ではあった。でも彼はひょいとギターを持つと、次々とアレンジの構想を練りだした。

「この歌のいいところはこのコードだね。ここの部分が生かせたら成功だね。」とか「これマンドリンとかと合わせたらよさそうだな。」とか、どんどんと歌のシーンが見えてくる。

歌に向き合っているときの彼は、まわりの状況や私の都合などいっさい眼中なく、

音楽にしか興味がないらしかった。その姿は、はじめてスタジオに間違って入って来た時と同じように、飄々として、余計な言葉が一切ない。

結局この人が七月二十五日から五日間のコンサートの中心メンバーとなり、そのアレンジ構想に従って、他のミュージシャンを決めることになる。

この偶然のような運命のような出発、これが、三十年後の今も一緒に音楽を創っている告井延隆との出逢いだ。その時、彼は二十二歳、私は二十九歳。今でこそこの年齢差は何でもないけれど、二十代で七歳の違いはかなり大きなものに感じられた。

七月に入り、いよいよレパートリーもミュージシャンも決まり、たくさんの新しい未知数をたずさえてコンサートにむけての合宿をすることになった。

場所は宇佐美にある私の別荘。美亜子はもちろん、私の母も同行し、スタッフみんなが泊まり込みで五日間の合宿だ。

気持ちよく晴れた空の下で、外に楽器を持ち出して歌ったり、大声を出して山を歩いたり、何か不思議な解放感にあふれていた。テーブルいっぱいに料理を並べ、盛大に飲みかつ食べる! はじめてチームを組んだメンバーが、少しずつ運命共同体になっていく、そんな時間だった。

一年間、歌っていなかった間に、夢中になって聞いた音楽のひとつが南米のフォルクローレだった。一九七二年、中東からヨーロッパへ旅した時、スペインで出逢ったボリビアの少年が私に聞かせてくれたケーナのレコードが忘れられず、その後に行ったパリの街でもフォルクローレが大ブームを巻き起こしており、日本にも少しずつフォルクローレのミュージシャンが入って来ていて、テレビで聞く機会も増えていた。

その他にルネサンスの音楽もレパートリーに加えた。さまざまな変拍子を含む民族音楽のにおいがいくつも重なり合った奇妙な音楽。

もちろんオリジナルもいろいろ生まれていた。

美亜子をジョリージャンパーという天井に取り付けたジャンピングマシーンに乗せて、その横でギターをかかえ歌って聞かせたのが「お前の人生」。

汗の吹き出してくる暑さの中で、必死の育児をやりながら、強引にすべてを音楽へと結びつけていく、その偶然からいろんな歌が生まれたのだ。

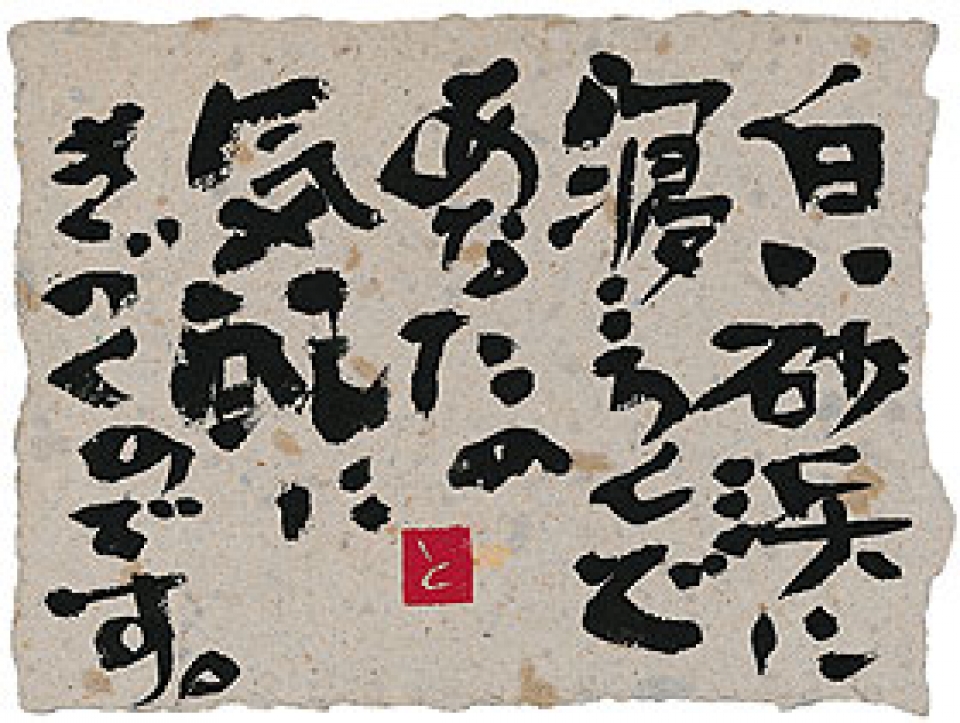

それに大切な一曲、「あなたの気配」。

これは美亜子と二人、浜辺を歩いた時のシーンから発想した歌。

生まれてからはじめて美亜子が海を見ることに、私は言い知れぬ興奮を感じ、夢中で「海だよ海だよ」と叫んだ。なのに美亜子はなかなか遠くを見てくれなくて、こんなとき一緒に笑ったりはしゃいだり出来るはずの人がここにいない。淋しさはこんな楽しさのすき間に瞬間にやってくる。

一九七三年の夏のキラキラとした私の心の奥に広がっていた青い青いひとりぼっちの海。この歌は多分、二度とないあの夏が私にくれた大きなプレゼントだった。

出産後、はじめての外出。母に美亜子をあずけ、友だちと新宿の街を歩く。それだけでも体に羽がはえたようにうれしい私だったけれど、その夜は音楽がことのほか体にズンズンと響いた。久しぶりに体に受け止めたベースやドラムのリズムは、もうどうしようもないほど心地よく、走り出したくなるようなトキメキを止めることが出来なかった。

ライブの後、はやく家に帰らなくちゃいけないはずなのに、そのまま新宿の街を歩き、なじみの店のドアを開ける。

しばらく嗅がなかった酒場のにおいにも、体は敏感に反応した。

「なつかしい!」

たまらない気持ちのまま、一杯、二杯とウィスキーを飲み、すっかり以前のペースにもどってしまった。そして、なんと七月二十五日、去年最後のコンサートをした同じ日に、歌いはじめる復活のコンサートをすることを思い立つ。

そうと決まればすぐに動き出さなければならない。

今考えても無謀とも言える計画だ。思い立ってから本番まで四ヶ月しかないなんて。しかも、私は結婚という大きな川を越え、出産という大事業を果たした直後なのだ。仕事の体勢から完全に離れていた私は、コンサートのマネージメントスタッフも、ミュージシャンも、すべて新しく組み立てなければならなかった。

早速レコーディングディレクターと相談し、バックミュージシャンを探すことになる。久しぶりのスタジオでその相談をしていた時、ふいに風のように現れた少年。何か間違って入って来たらしく、ディレクターの顔を見ると、「あれ? 違ったかな、じゃあ」とそれだけ言って、出ていってしまった。すると、ディレクターが膝を叩いて言った。「あ、彼がいいかもしれない。ギターとピアノが弾けるよ。ロックバンド新しくつくったらしいけど、今なら動けるかも。」と言うのだ。

私もその風の又三郎みたいな風貌とあっさりとした立ち去り方が気に入って、何か素晴らしそうな予感がしたのだ。じゃあ一度逢ってみよう、ということになり、自宅へ来てもらうことになった。

彼にむかって、私はいくつかの新しい歌の楽譜を示し、ギターで歌って聞かせた。

川を越えたのだから、昔のレパートリーだけでコンサートは出来ない。新しく生まれた私を歌わなきゃ、というので、オリジナルもいくつか作っていたのだ。

年齢もかなり違うロックミュージシャンの彼がどんな反応をするのか、ちょっぴり不安ではあった。でも彼はひょいとギターを持つと、次々とアレンジの構想を練りだした。

「この歌のいいところはこのコードだね。ここの部分が生かせたら成功だね。」とか「これマンドリンとかと合わせたらよさそうだな。」とか、どんどんと歌のシーンが見えてくる。

歌に向き合っているときの彼は、まわりの状況や私の都合などいっさい眼中なく、

音楽にしか興味がないらしかった。その姿は、はじめてスタジオに間違って入って来た時と同じように、飄々として、余計な言葉が一切ない。

結局この人が七月二十五日から五日間のコンサートの中心メンバーとなり、そのアレンジ構想に従って、他のミュージシャンを決めることになる。

この偶然のような運命のような出発、これが、三十年後の今も一緒に音楽を創っている告井延隆との出逢いだ。その時、彼は二十二歳、私は二十九歳。今でこそこの年齢差は何でもないけれど、二十代で七歳の違いはかなり大きなものに感じられた。

七月に入り、いよいよレパートリーもミュージシャンも決まり、たくさんの新しい未知数をたずさえてコンサートにむけての合宿をすることになった。

場所は宇佐美にある私の別荘。美亜子はもちろん、私の母も同行し、スタッフみんなが泊まり込みで五日間の合宿だ。

気持ちよく晴れた空の下で、外に楽器を持ち出して歌ったり、大声を出して山を歩いたり、何か不思議な解放感にあふれていた。テーブルいっぱいに料理を並べ、盛大に飲みかつ食べる! はじめてチームを組んだメンバーが、少しずつ運命共同体になっていく、そんな時間だった。

一年間、歌っていなかった間に、夢中になって聞いた音楽のひとつが南米のフォルクローレだった。一九七二年、中東からヨーロッパへ旅した時、スペインで出逢ったボリビアの少年が私に聞かせてくれたケーナのレコードが忘れられず、その後に行ったパリの街でもフォルクローレが大ブームを巻き起こしており、日本にも少しずつフォルクローレのミュージシャンが入って来ていて、テレビで聞く機会も増えていた。

その他にルネサンスの音楽もレパートリーに加えた。さまざまな変拍子を含む民族音楽のにおいがいくつも重なり合った奇妙な音楽。

もちろんオリジナルもいろいろ生まれていた。

美亜子をジョリージャンパーという天井に取り付けたジャンピングマシーンに乗せて、その横でギターをかかえ歌って聞かせたのが「お前の人生」。

汗の吹き出してくる暑さの中で、必死の育児をやりながら、強引にすべてを音楽へと結びつけていく、その偶然からいろんな歌が生まれたのだ。

それに大切な一曲、「あなたの気配」。

これは美亜子と二人、浜辺を歩いた時のシーンから発想した歌。

生まれてからはじめて美亜子が海を見ることに、私は言い知れぬ興奮を感じ、夢中で「海だよ海だよ」と叫んだ。なのに美亜子はなかなか遠くを見てくれなくて、こんなとき一緒に笑ったりはしゃいだり出来るはずの人がここにいない。淋しさはこんな楽しさのすき間に瞬間にやってくる。

一九七三年の夏のキラキラとした私の心の奥に広がっていた青い青いひとりぼっちの海。この歌は多分、二度とないあの夏が私にくれた大きなプレゼントだった。