2007年 秋 大雨のち晴れ

八一年の正月を前に、夫がこう言った。

「正月はおふくろのところへ行く。それで一応けじめということにしよう」

秋からずしりとかかえこんだままだった『離婚』という二文字。千葉へ移り住み、心機一転、農民としての人生をスタートさせたいという彼に、「私は東京に残るわ」と言ったことがきっかけで完全決裂していた議論。

どんなに考えても、どんなに時間がたっても二人の答えにほかの道は見つからず、もうそうするしかない状況ではあった。

でも正月にお父さんがいないなんて!私はぞっとする気持ちでこう言った。

「お願いだから正月だけは、家にいて!家族全員で正月をして、それからにしようよ」

結局、むっつりと期限の悪い夫ではあったけれど、普通の正月を迎えることが出来た。子供たちは何も知らず、三人のにぎやかな声がはねまわっている。

薄氷を踏むような一週間があり、いよいよ正月も終わり、仕事に復帰するころ、今度は私の方からアクションを起こした。

夫が地方に出かけた一月九日、私は荷づくりをして、母の住むマンションに引っ越すことにしたのだ。

美亜子が八才、八恵が五才、そして美穂はこの春で一才。

母の助けがどうしても必要な私の必死の策戦だった。

東京へもどったはずの夫はどうしているんだろうと気にかかり、子供たちにも何も言えないままの日々が過ぎた。

ところが数日後、何もなかったように、ブラリっと藤本が帰ってきたのだ。

いっさいの説明もしないいつものやり方で、黙々と新聞を読み、テレビを見て、ビールを飲んでいる。

涙が出るほどうれしい私も、知らん顔して、つまみをつくり、ビールに付き合い、子供たちのさわぎに口を出し・・・。

そしてその夜、ずらりとふとんを並べて子供たちと寝ていた私のふとんの中に、彼が何も言わず入って来た。

私は思い切ってそっと手をさわった。すると思いがけない強さで彼が握り返して来たのだ。その瞬間、言葉にならない想いがいっぺんにあふれた。

あー、たったこれだけのことが、何ヶ月も出来ずにいたのだ。

半年以上の凍りついた時間を、その一瞬が溶かすように、私たちは抱き合っていた。

それからの日々、夫はただひとり千葉の鴨川へ出かけては、新しい生活の模索をはじめているらしい。

千葉へ出かけて来る度に、体中に太陽のにおいをさせて帰ってくる!

少しずつ春が近づき、その気候の変化はそのまま、私たちのゆきづまりを溶かしてくれるようで、春になれば何とかなるかも、とそんな予感がどんどん芽生えた。

そしてついに春の一日、私たちは彼の会社の若いスタッフの結婚式で仲人を引き受けることになった。

その結婚式のスピーチで、彼はこう言った。

「いやあ、花嫁さんは美しいですね。僕の妻にはこういう白いドレスを着る機会がなかったことを思うと、しみじみ申し訳ないな、と思いますよ。」

この一言に私は思わず泣いてしまった。

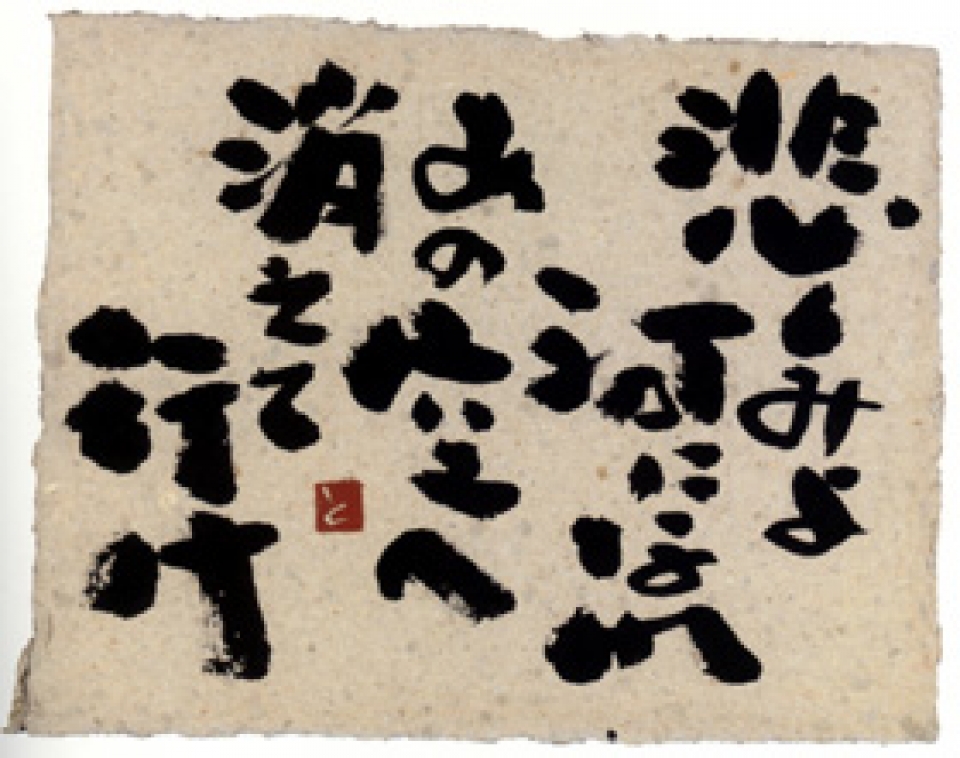

いつもこうなのだ。愛は突然、空から降って来る。

そして私はその大雨を浴びて、びしょぬれになる。

結婚して十年近く、一度として口にしたことのないその言葉に、何度も手放そうとした『結婚』ということが、やっと私たちのものになって来たのかもしれないと感じていた。

四月十二日、美穂が二才を迎えた日、我が家はにぎやかな誕生パーティで燃え上がった。

「鴨川」と「東京」という二元生活をベースにした私たちの「結婚」が少しずつ見えてきたその年の夏、私は生まれ故郷の中国ハルビンへの公演に行くことになる。

北京、長春、ハルビン。

自由を手にし始めたばかりの中国の新鮮な空気を体中に受け止め、熱気の中で歌ったこと、私は生涯忘れないと思う。

私の中で過去の重さがふっと消えたその秋、私は長くなっていた髪をショートにカットしたのだった。

「正月はおふくろのところへ行く。それで一応けじめということにしよう」

秋からずしりとかかえこんだままだった『離婚』という二文字。千葉へ移り住み、心機一転、農民としての人生をスタートさせたいという彼に、「私は東京に残るわ」と言ったことがきっかけで完全決裂していた議論。

どんなに考えても、どんなに時間がたっても二人の答えにほかの道は見つからず、もうそうするしかない状況ではあった。

でも正月にお父さんがいないなんて!私はぞっとする気持ちでこう言った。

「お願いだから正月だけは、家にいて!家族全員で正月をして、それからにしようよ」

結局、むっつりと期限の悪い夫ではあったけれど、普通の正月を迎えることが出来た。子供たちは何も知らず、三人のにぎやかな声がはねまわっている。

薄氷を踏むような一週間があり、いよいよ正月も終わり、仕事に復帰するころ、今度は私の方からアクションを起こした。

夫が地方に出かけた一月九日、私は荷づくりをして、母の住むマンションに引っ越すことにしたのだ。

美亜子が八才、八恵が五才、そして美穂はこの春で一才。

母の助けがどうしても必要な私の必死の策戦だった。

東京へもどったはずの夫はどうしているんだろうと気にかかり、子供たちにも何も言えないままの日々が過ぎた。

ところが数日後、何もなかったように、ブラリっと藤本が帰ってきたのだ。

いっさいの説明もしないいつものやり方で、黙々と新聞を読み、テレビを見て、ビールを飲んでいる。

涙が出るほどうれしい私も、知らん顔して、つまみをつくり、ビールに付き合い、子供たちのさわぎに口を出し・・・。

そしてその夜、ずらりとふとんを並べて子供たちと寝ていた私のふとんの中に、彼が何も言わず入って来た。

私は思い切ってそっと手をさわった。すると思いがけない強さで彼が握り返して来たのだ。その瞬間、言葉にならない想いがいっぺんにあふれた。

あー、たったこれだけのことが、何ヶ月も出来ずにいたのだ。

半年以上の凍りついた時間を、その一瞬が溶かすように、私たちは抱き合っていた。

それからの日々、夫はただひとり千葉の鴨川へ出かけては、新しい生活の模索をはじめているらしい。

千葉へ出かけて来る度に、体中に太陽のにおいをさせて帰ってくる!

少しずつ春が近づき、その気候の変化はそのまま、私たちのゆきづまりを溶かしてくれるようで、春になれば何とかなるかも、とそんな予感がどんどん芽生えた。

そしてついに春の一日、私たちは彼の会社の若いスタッフの結婚式で仲人を引き受けることになった。

その結婚式のスピーチで、彼はこう言った。

「いやあ、花嫁さんは美しいですね。僕の妻にはこういう白いドレスを着る機会がなかったことを思うと、しみじみ申し訳ないな、と思いますよ。」

この一言に私は思わず泣いてしまった。

いつもこうなのだ。愛は突然、空から降って来る。

そして私はその大雨を浴びて、びしょぬれになる。

結婚して十年近く、一度として口にしたことのないその言葉に、何度も手放そうとした『結婚』ということが、やっと私たちのものになって来たのかもしれないと感じていた。

四月十二日、美穂が二才を迎えた日、我が家はにぎやかな誕生パーティで燃え上がった。

「鴨川」と「東京」という二元生活をベースにした私たちの「結婚」が少しずつ見えてきたその年の夏、私は生まれ故郷の中国ハルビンへの公演に行くことになる。

北京、長春、ハルビン。

自由を手にし始めたばかりの中国の新鮮な空気を体中に受け止め、熱気の中で歌ったこと、私は生涯忘れないと思う。

私の中で過去の重さがふっと消えたその秋、私は長くなっていた髪をショートにカットしたのだった。