2008年 春夏 音楽のボーダーを超える

どういういきさつで実現したのか今もよくわからない不思議なコンサート。1982年3月、日比谷公会堂で開かれた「オン・ザ・ボーダー」。

私が企画し、坂本龍一、高橋悠治を口説き落とし、音楽のジャンルのボーダーラインを超え、いろんな矛盾の激突する国境をテーマにジョイントしようという、とても意欲的なコンサートだった。

「Y・M・O」を解散した後、ソロ活動を開始、アルバムづくりのために銀座のスタジオに缶詰になっていた坂本龍一さんにその話をするために逢いに行ったことをはっきりと覚えている。

坂本さんとはその前に、何かの音楽雑誌で対談したことがきっかけ。その対談で彼の言った言葉が今も心に残っている。

「もし地球から宇宙に一曲しか音楽を持っていけないとしたら僕の曲なんかは選べないよね。『アリラン』とかね、そういう歌だよね、きっと。」

時代の先端を行く音楽家が、古い時代からの音楽にはかなわない、という気持ちを持っていることが新鮮だった。

クラシック界で最も前衛的で自由なピアニスト、作曲家高橋悠治さんとの縁もすでに以前から続いていた。高橋悠治さんの作曲による『カオルの詩』をレコーディングしたのは1978年のアルバム「愛する人へ」の時だった。

私の言い出したこの企画を、二人は面白がってくれて、何度か私の家でミーティングをした。

坂本龍一さんの「ワン・コードで曲をつくると面白いよ」という提案とアイヌの音楽がワンコードだったことが私の中でひとつになり、アイヌの伝説をトンコリと言う一弦琴の演奏に合わせて作曲したのが『シララの歌』。

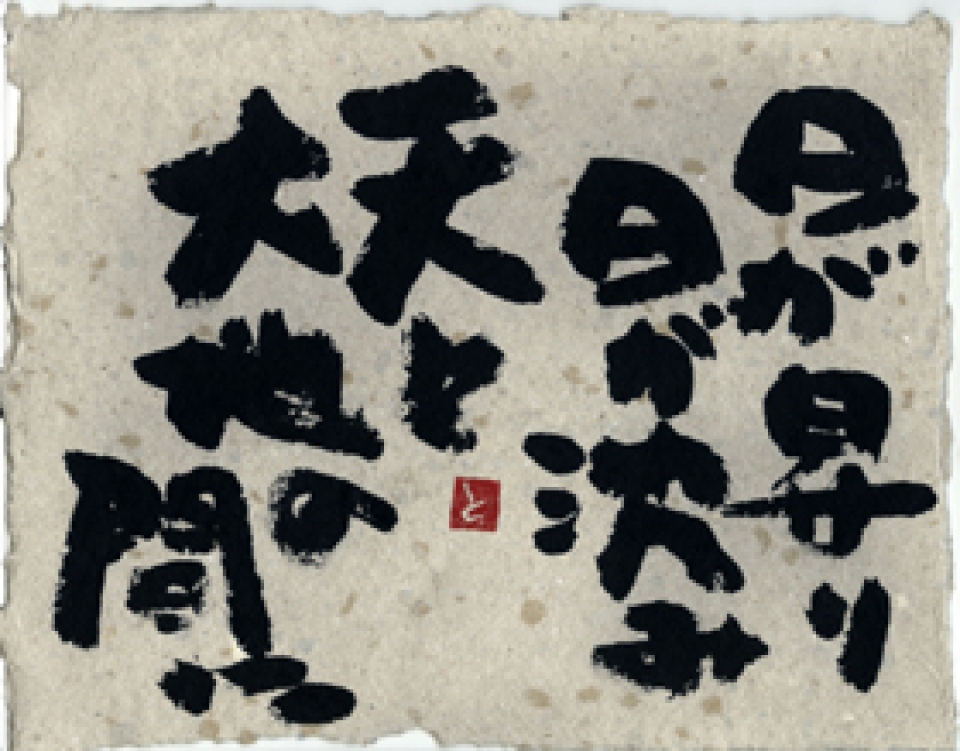

もうひとつは『形あるものは空』。

強いメッセージを、シュールな感覚で表現したこの曲を、龍一さんは、ドラムやベースを入れずオーボエを使ったクラシカルなアレンジにしたのだった。

今考えてもとっても大胆で斬新な歌作りに取り組めたこのコンサート。

ところが意外や意外、チケットが信じられないほど売れなくて、コンサート直前に、あちこち必死に頼み歩いたり、何だかおかしな結果になってしまった。

本当はこの「オン・ザ・ボーダー」をシリーズ化して、いろんなアーティストと出会って行きたいと張り切っていたのだけれど、結局、これ一回で終わってしまった。

ただ坂本龍一さんとのこの出逢いは、この年2枚のアルバムになって結実する。まずは「オン・ザ・ボーダー」で発表した『シララの歌』と『形あるものは空』を含むオリジナルアルバム「ライジング」。

深町純がサウンドプロデューサーを担当、この人も頑固で屈強な音楽家。シンセサイザーを使った音作りでは随一の人。『シララの歌』と『形あるものは空』も坂本龍一さんのものとは違う重厚なアレンジになった。

ほかには原発で働いている人たちのことを歌った『影のジプシー』や『No No No』など大胆なメッセージがこめられた曲が並んでいる。

タイトルになった『ライジング』は「インドに井戸を」と題したチャリティコンサートの時にアフリカの少年が綴った詩をもとに作曲したもの。

人の生死、天と大地の循環、過去と未来の輪廻といった深いテーマを、15歳の少年が書いていることに、ショックを覚え、作曲したのだった。

当時の音楽状況の中で、このアルバムが歓迎されていたのかどうかはわからない。ただ、私には大胆な試みにあふれた貴重なアルバム。こういう実験をどんどんやっていけた80年代、日本のポップスはフォークやロックからテクノポップスやネオクラシックまで、様々な広がりを見せ、やがてはワールドミュージック時代へと入っていく混沌の時代だったということなのだろう。

アルバム「ライジング」を出したすぐ後に、私は坂本龍一プロデュースによるドイツとポーランドの1930年代の歌を集めたアルバム制作に入った。

高橋悠治さんとのコラボレーションでポーランドの歌やドイツのブレヒトソングのレパートリーがいくつかあったことがきっかけだった。

アルバムのタイトルは「愛はすべてを赦す」。

ピアノとシンセアレンジのすべてを演奏した坂本龍一さんの音楽性に驚き、酔わされた素晴らしいレコーディングだった。この年の夏の野音は坂本さんが特別ゲストとして出演。彼のピアノでブレヒトソングを歌った。

さらに翌年、1983年には、同じ坂本龍一プロデュースで、日本の大正・昭和のポップス黎明期のうたを集めたアルバム「夢の人魚」を制作することになる。今もよく歌っている『酒がのみたい』や、『カチューシャの歌』はこの中の掘り出し物。劇的で大胆な面白さいっぱいの混沌が楽しめる、まさに音楽のボーダーを超える試みの季節。80年代はこうしてはじまった!

私が企画し、坂本龍一、高橋悠治を口説き落とし、音楽のジャンルのボーダーラインを超え、いろんな矛盾の激突する国境をテーマにジョイントしようという、とても意欲的なコンサートだった。

「Y・M・O」を解散した後、ソロ活動を開始、アルバムづくりのために銀座のスタジオに缶詰になっていた坂本龍一さんにその話をするために逢いに行ったことをはっきりと覚えている。

坂本さんとはその前に、何かの音楽雑誌で対談したことがきっかけ。その対談で彼の言った言葉が今も心に残っている。

「もし地球から宇宙に一曲しか音楽を持っていけないとしたら僕の曲なんかは選べないよね。『アリラン』とかね、そういう歌だよね、きっと。」

時代の先端を行く音楽家が、古い時代からの音楽にはかなわない、という気持ちを持っていることが新鮮だった。

クラシック界で最も前衛的で自由なピアニスト、作曲家高橋悠治さんとの縁もすでに以前から続いていた。高橋悠治さんの作曲による『カオルの詩』をレコーディングしたのは1978年のアルバム「愛する人へ」の時だった。

私の言い出したこの企画を、二人は面白がってくれて、何度か私の家でミーティングをした。

坂本龍一さんの「ワン・コードで曲をつくると面白いよ」という提案とアイヌの音楽がワンコードだったことが私の中でひとつになり、アイヌの伝説をトンコリと言う一弦琴の演奏に合わせて作曲したのが『シララの歌』。

もうひとつは『形あるものは空』。

強いメッセージを、シュールな感覚で表現したこの曲を、龍一さんは、ドラムやベースを入れずオーボエを使ったクラシカルなアレンジにしたのだった。

今考えてもとっても大胆で斬新な歌作りに取り組めたこのコンサート。

ところが意外や意外、チケットが信じられないほど売れなくて、コンサート直前に、あちこち必死に頼み歩いたり、何だかおかしな結果になってしまった。

本当はこの「オン・ザ・ボーダー」をシリーズ化して、いろんなアーティストと出会って行きたいと張り切っていたのだけれど、結局、これ一回で終わってしまった。

ただ坂本龍一さんとのこの出逢いは、この年2枚のアルバムになって結実する。まずは「オン・ザ・ボーダー」で発表した『シララの歌』と『形あるものは空』を含むオリジナルアルバム「ライジング」。

深町純がサウンドプロデューサーを担当、この人も頑固で屈強な音楽家。シンセサイザーを使った音作りでは随一の人。『シララの歌』と『形あるものは空』も坂本龍一さんのものとは違う重厚なアレンジになった。

ほかには原発で働いている人たちのことを歌った『影のジプシー』や『No No No』など大胆なメッセージがこめられた曲が並んでいる。

タイトルになった『ライジング』は「インドに井戸を」と題したチャリティコンサートの時にアフリカの少年が綴った詩をもとに作曲したもの。

人の生死、天と大地の循環、過去と未来の輪廻といった深いテーマを、15歳の少年が書いていることに、ショックを覚え、作曲したのだった。

当時の音楽状況の中で、このアルバムが歓迎されていたのかどうかはわからない。ただ、私には大胆な試みにあふれた貴重なアルバム。こういう実験をどんどんやっていけた80年代、日本のポップスはフォークやロックからテクノポップスやネオクラシックまで、様々な広がりを見せ、やがてはワールドミュージック時代へと入っていく混沌の時代だったということなのだろう。

アルバム「ライジング」を出したすぐ後に、私は坂本龍一プロデュースによるドイツとポーランドの1930年代の歌を集めたアルバム制作に入った。

高橋悠治さんとのコラボレーションでポーランドの歌やドイツのブレヒトソングのレパートリーがいくつかあったことがきっかけだった。

アルバムのタイトルは「愛はすべてを赦す」。

ピアノとシンセアレンジのすべてを演奏した坂本龍一さんの音楽性に驚き、酔わされた素晴らしいレコーディングだった。この年の夏の野音は坂本さんが特別ゲストとして出演。彼のピアノでブレヒトソングを歌った。

さらに翌年、1983年には、同じ坂本龍一プロデュースで、日本の大正・昭和のポップス黎明期のうたを集めたアルバム「夢の人魚」を制作することになる。今もよく歌っている『酒がのみたい』や、『カチューシャの歌』はこの中の掘り出し物。劇的で大胆な面白さいっぱいの混沌が楽しめる、まさに音楽のボーダーを超える試みの季節。80年代はこうしてはじまった!